数学の勉強法は段階を踏むのが大事

数学の勉強法は、段階を踏んで順番通りに勉強するのがとても重要です。

ざっくりいうと、基礎→応用→演習→入試問題のような順番で進めます。

例えば、基礎が出来ていないのに入試問題に取り組んでも意味がありません。

逆に、入試問題を理解して解けるけど時間が足りない……という場合に、基礎問題をやっても効果が薄い場合が多いです。

まず、数学の勉強を、段階ごとに分解して整理しました。

数学の勉強の流れを分解すると……

数学の勉強の流れを分解すると、以下のようになります。

- 理論の理解

- 基礎問題

- 応用問題

- 演習を積む

- 入試問題

概ね、上から順に、順番を守って勉強していきましょう。

1.理論の理解の勉強法

「理論の理解」とは、数学の単元ごとに、なぜそのような解き方をするのか自分で説明できるくらい理解することを指します。

ここがしっかりしていないと、いつかつまづくようになってしまいます。

理論が分かっていないと、応用問題や入試問題に対応出来ません。

だから、数学の理論の理解を勉強するのは、サボらないでくださいね。

法則や公式など、最低限暗記しなければならないこともあります。

でも、丸暗記だけではいけません。

なぜ、どの問題に、どの公式を使うのか、問題を見てすぐに理解する必要があるからです。

だから、法則や公式の持つ意味を、自分で説明出来るくらいに理解する必要があります。

理論の理解に使うもの

理論の理解をするために使うものは、以下の通りです。

- 学校、塾、映像教材の授業

- 学校の教科書

- 授業のノート

- 塾のテキスト

- 塾の授業で取ったノート

- 参考書

特に、先生の解説を書いたノート・参考書が便利です。

先生の解説も、参考書も、数学の理論を理解させるためにあるものです。

授業や教科書、参考書を活用

授業や教科書、参考書を、まずはじっくり読みましょう。

解き方や、法則や公式の成り立ちが書いてあります。

どうしても理解出来なければ、まず最初は丸暗記でも構いません。

丸暗記でもなんでも、まずは「数学が出来るようになる」ための情報を頭の中にストックしましょう。

2.数学の基礎問題の勉強法

次に、数学の基礎問題を解きます。

「基礎問題」は、授業で解いた教科書に載っている例題や、問題集に「基礎」と書いてあるような問題を指します。

この狙いは、「理論の理解」を深めて、基礎問題に慣れることです。

決して、入試問題を解けるようになることではありません。

だから、最初は簡単な基礎問題から解き始めるのが重要です。

基礎問題の勉強に使うもの

数学の基礎問題の勉強に使うものは、以下の通りです。

- 「理論の理解」で使ったもの

- 教科書(授業で解いた例題)

- プリント(基礎問題を扱ったもの)

- 参考書(「例題」や「基礎」と書いた問題)

- 問題集(「例題」や「基礎」と書いた問題)

いくつか挙げましたが、全部使う必要はありません。

ただし、「理論の理解」を定着させるためには、ある程度の問題数が必要です。

ですから、学校で配られた問題集+もう1冊くらいの問題集が必要になるでしょう。

薄い問題集で構いません。

例題を使って理解出来ているか確認

まずは、学校の授業で解いた例題などを使って、自分がきちんと理解出来ているか確認します。

次に、複数の基礎問題を解いて、他の問題でも変わらずに解けるか確認します。

間違えたら、それが単なる計算ミスなのか、理解が出来ていないのかを確認してください。

理解が出来ていないなら、「理論の理解」に戻ってください。

仕上げに、時間を決めて、基礎問題を早く解けるように練習します。

3.数学の応用問題の勉強法

次は、数学の応用問題を勉強します。

「応用問題」は、1つの問題に複数の知識や理論を使う必要がある問題を指します。

具体的には、教科書の章末問題でも最後の方にある問題や、問題集で「応用」と書いてある問題です。

応用といっても、応用はしょせん基本的な知識の積み重ねです。

だから、理論の理解と基礎問題をきっちりやっていれば、必ず出来るようになります。

逆にいえば、基礎問題を楽に正解出来るようになっていないと、応用問題は出来ません。

「応用問題が解けない」悩みの大半は、基礎問題が解けていない(つまり、理論の理解も出来ていない)のが原因です。

応用問題を勉強する目的は、入試問題に対応する準備をするためです。

定期テストでも、応用問題が出題される場合が多いです。

もちろん、中学校によって出題内容は違います。

しかし、中間テストよりは、期末テストの方が応用問題が出題される割合は多いです。

入試に出題される問題には、基礎問題も応用問題もあります。

公立高校の入試問題に関しては、基礎問題と応用問題の割合が半々くらいです。

私立高校の入試問題は千差万別なので、基礎問題と応用問題の割合に関してはなんともいえません。

応用問題の勉強法に使うもの

- 問題集(「応用問題」と書いた問題)

- 参考書

問題集は、やはり最初は薄いもので構いません。

参考書は、応用問題を解けなかった場合・もう少しで解けそうだった場合に参考にします。

それと、ノートもケチケチせずにたくさん使いましょう。

解き方をたくさん習得する

そして、最初は多少時間をオーバーしても問題ありません。

それより、自分の知っている知識を総動員して、自力で解くように努力してください。

ただし、応用問題の攻略でハマりやすい罠にハマってはいけません。

罠とは何かというと、「応用問題を解けるようになるために、応用問題の勉強を頑張る」ことです。

応用問題が解けない原因は、基礎問題と理論の理解が出来ていない場合がほとんどだからです。

基礎問題と理論の理解がきちんと出来ていれば、時間をかければ・解答を見れば解けるようになります。

時間をかけても・解答を見ても正解が出せない。

そんな場合は、すぐに基礎問題・理論の理解に戻りましょう。

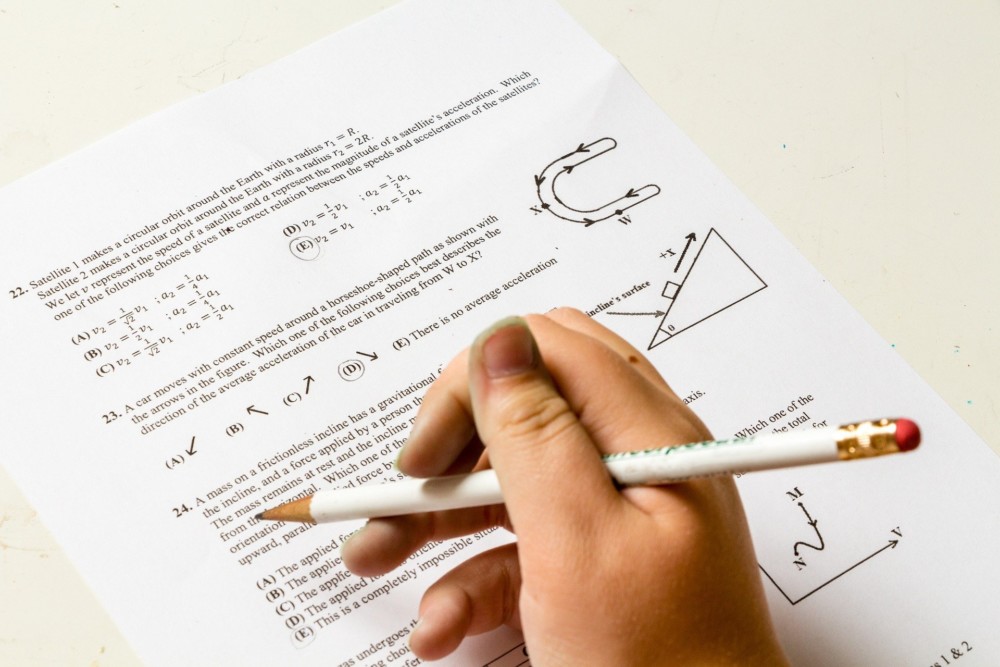

4.数学の演習の勉強法

数学の演習とは、トレーニングのことです。

理論を理解し、基礎問題で定着させ、応用問題を習得したら、次にやるのが数学の演習です。

数学の演習は、「入試問題を制限時間内に解くための練習」です。

「数学の問題は時間を計って解かないとダメ」と言われるのは、この部分です。

使用する問題は、基礎問題・応用問題です。

主に入試に出題されるような問題を、制限時間内に解けるよう練習しましょう。

ここをきっちりやれば「時間があれば解けたのに!」

ってミスはなくなります。

演習の勉強に使うもの

- 問題集(問題量が多いもの)

- タイマー

基礎問題から、応用問題まで、まんべんなく扱った問題集を用意しましょう。

「演習」の狙いは、「入試に出題される問題を、制限時間内に解けるよう練習する」です。

だから当然、タイマーも必要です。

演習からは、時間にシビアにいきましょう。

早く正確に解くための演習

数学の演習では、「本番だと思う」のを大事にしましょう。

1問1問を、本番で実際に解く入試問題だと思ってください。

ある程度まとまった数の問題数を、時間を決めて一気に解きます。

そして一気に採点します。

その後、答え合わせをします。

もし、制限時間内に解けなかったら、なぜ間に合わなかったのか考えてください。

問題を解くための知識が足りないのか。

解き方が分かるまでに時間がかかったのか。

計算に手間取ったのか。

計算ミスを直していたら時間が足りなくなったのか。

原因別に、対策を立てて次の問題に移りましょう。

5.数学の入試問題の勉強法

次はいよいよ、入試問題の勉強法について。

これまで積み重ねてきた知識と技術を、フルに使う段階です。

入試問題を勉強する狙いは、2つあります。

- 志望校の問題に慣れる

- 本番で合格点を取る訓練

私立高校を志望しているなら、特に問題への慣れは重要です。

私立高校は、学校によって問題の傾向が違いますからね。

でも、公立高校でも、問題に慣れるのは重要です。

1回1回を本番だと思って、入試問題に関する情報収集をしましょう。

「大問は全部で何問あるか」とか

「自分はこの分野で時間を取られがちだ」とか

「この高校はこんなタイプの問題が出やすいな」とか。

もう1つの狙いが、本番で合格点を取るための訓練。

他の問題集や定期テストでいくらいい点を取っても、本番で合格点を取らなければ、合格は出来ません。

だから、入試問題をしっかり解く必要があります。

入試問題の勉強に使うもの

- 志望校の過去問題集(10年分)

- 1ランク下の学校の過去問(5年分)

入試問題……つまり、過去問題集は、絶対に2校以上は用意してください。

多くの場合は、志望校よりも偏差値が1ランク低い学校の過去問を用意します。

いわゆる「滑り止め」ですね。

滑り止めの高校も、必ず過去問題集を解いてください。

模擬試験で、どんなに良い判定が出ていても、です。

模試の偏差値がいくら足りていても、その学校の入試問題に慣れておきましょう。

入試問題は最後の総仕上げ

入試問題を解くのは、最後の総仕上げです。

そして、本番前に本番の疑似体験をする、貴重な問題です。

過去問題の数は、当然ですが限られています。

過去問題自体は、入試が行われた数だけありますが、使えるのはせいぜい10年分くらい。

ダラダラ解いたりせず、入試本番の練習する機会だと思って解いてくださいね。

入試問題で合格点を取れない理由は?

この段階でも、前の段階に戻る場合があります。

入試問題を解いてみて、解説を見ても全く分からない問題がある場合。

その場合は、応用問題や基礎問題の勉強にまで戻って復習しましょう。

入試問題は、結果を見て一喜一憂するためにやるのではありません。

本番までに、まだ出来ていない部分を明らかにするためにやるんです。

だから、「今更基礎なんかやるのはおかしい」などと決めつけないようにしてくださいね。

きちんと「なぜ合格点を取れないんだろう」と考えるようにしてください。

【高校受験】数学の勉強法はまず理解から

数学の勉強は、特に段階を踏んでやるのが重要です。

まずは理論の理解。

次に基礎問題で、理解を深める。

そして応用問題で、基礎問題の組み合わせを攻略する。

それから演習問題で、入試問題を時間内に解く訓練。

最後に入試問題で、本番で合格点を取る練習をする。

自分がそれぞれの単元で、点を落としやすい部分もチェックしておきましょう。